*本コンテンツは、これまで元町公式メールマガジンにて配信しておりましたコラムです。

2020年(令和2年)11月5日号 元町コラム

横浜開港200年〜Y200(2059年)を夢みて!

【特集】 行く川の流れは絶えずして、、、その37

〜高島嘉右衛門さんの事 その(14) 〜

1860年(万延元年)、後に高島嘉右衛門と改名する嘉兵衛は11月3日に29歳を迎える直前、現代で言えば外国為替法違反とも言うべき外国人への小判密売の罪で逮捕され、投獄されます。後に運良く解放されて江戸払いになるのは5年後の1865年(慶応元年)のことですが、一歩間違えば死が待っている日々の牢生活をどう生き延びて行ったのか? そこにも強運を自ら切り開いて行った嘉兵衛の姿がありました。

江戸時代から幕末にかけて犯罪者として入牢するということは、死に直結する世界を目の当たりにするわけですが、後年、安政の大獄で捕らえられた国事犯の場合を例に出すまでもなく、問題犯はひと月も経たないうちに獄死する者が続出した事から、権力者側に一服盛られたという観測も多々ありました。しかし、当時の獄内の状態を知れば、毒を盛るまでもなく、投獄イコール死に直結することが容易に理解出来ます。

当時の牢内は囚人による完全自治制が敷かれていました。幕府が指名した牢名主を頂点とする身分制度のもとで、平囚人には牢内で体を伸ばす権利すら与えられていなかったのです。牢屋役人でも何ら権限が及ばない密室の地獄での食事は朝夕の2度、玄米5合を男囚に、女囚には3合が与えられ、おかずの漬物は牢内で作られていました。

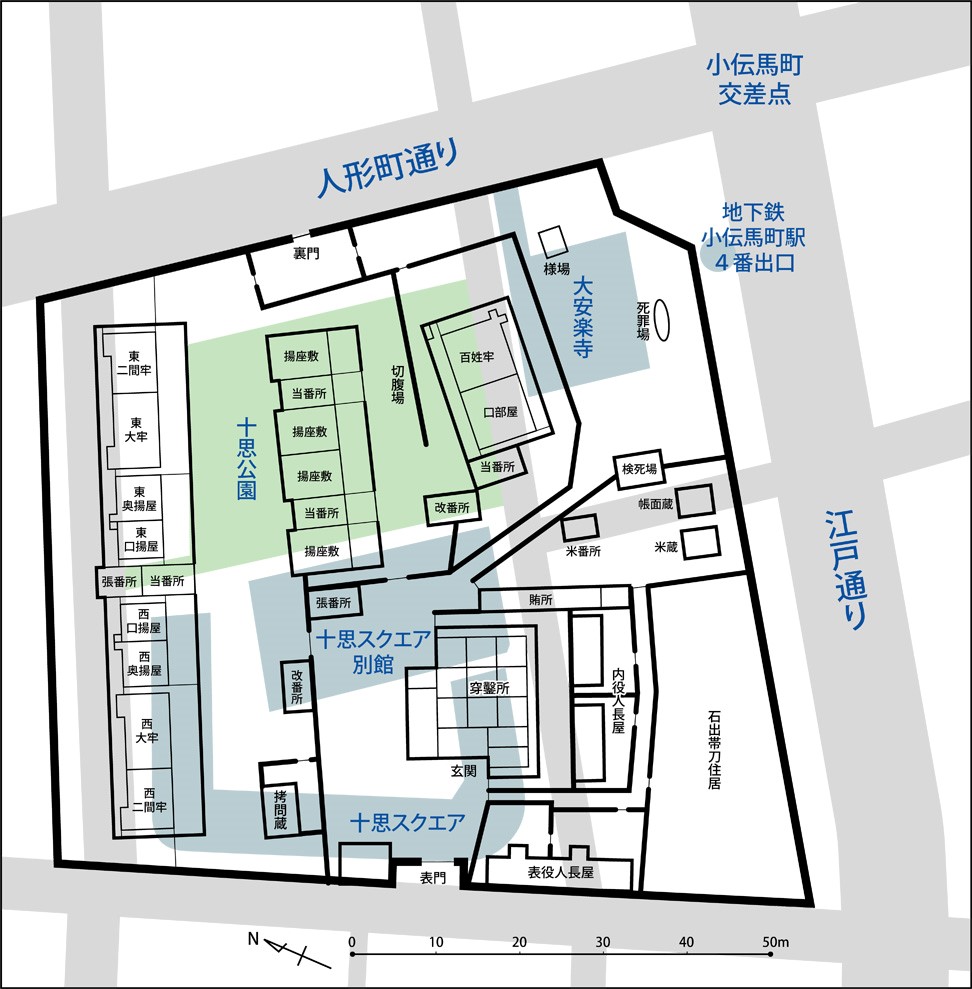

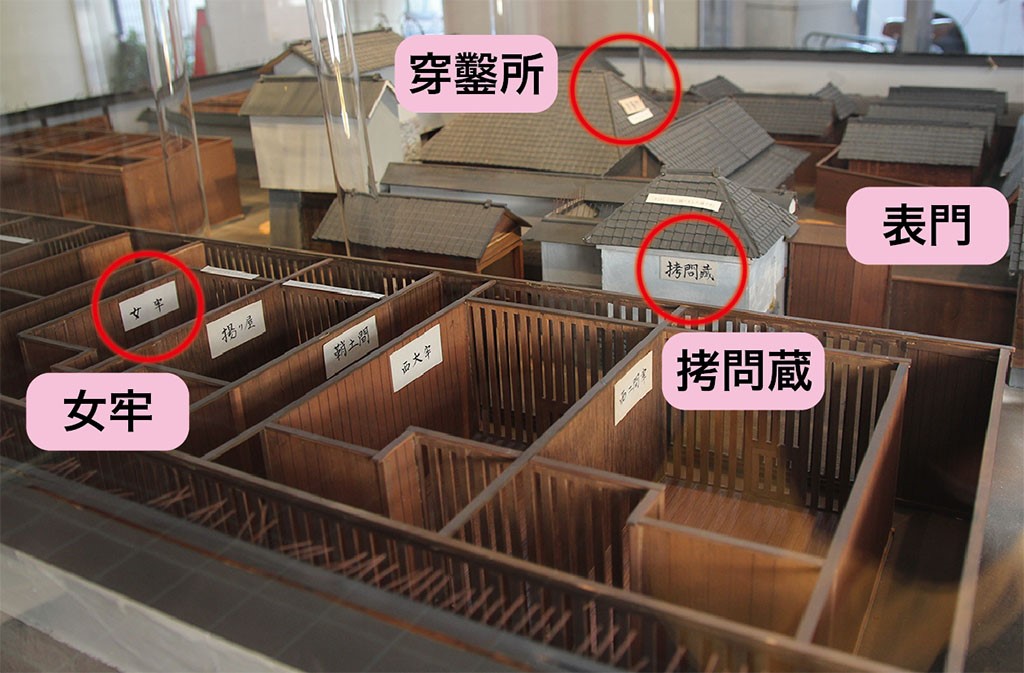

※伝馬町牢屋敷は慶長18年(1613年)に常盤橋外より小伝馬町へ移転されたもので、明治8年(1875年)に市ヶ谷因獄へ移転までの江戸の牢獄でした。面積は2600余坪。揚座敷、揚屋、大牢(庶民)、百姓牢、女牢などの獄舎や拷問蔵などがありました。定員は350名程度で最大700名を収容していました。(資料提供 : shi-no.sakura )

怖いのは、牢内の定員が増え、混雑で支障をきたすようになった時で、「作造り」と称する殺人が行われていたことでした。主に牢内の規律を乱す者、元岡っ引や目明しなどの体制側の囚人や、鼾(ibiki)のひどい者などが真っ先にその標的にされたのです。実行犯は「病気で死んだ」と後で届け出さえすれば特に何のお咎めも無かったのです。

「生きては出られない牢屋」とは、そう言う意味でした。

窓が一切ない牢獄は風通しも悪く日光も入らない為、牢内にあるトイレを含めて不衛生極まりないものでした。医師はいたものの体裁だけの診察で治療は皆無だったために重症の皮膚病患者が後を絶たず格好の抹殺のターゲットになったほか、主人や親を傷つけた者以外で体を壊した者は「溜」に再収監されていました。

「溜」(Tamari)とは、伝馬町牢屋の附属施設で「溜まり牢」のことで、病の囚人や15歳未満の幼年者等を収監し、町奉行の監督の下に浅草は車善七、品川は松右衛門の両非人頭がこれを管理していたと記録にあります。

※「大安楽寺」(Dai-Anraku ji : 高野山真言宗)が1882年(明治15年)に処刑場の跡地に建立され、「延命地蔵尊」が刑死者の慰霊のために祀られています。

嘉兵衛(後の高島嘉右衛門)は入牢が決まった瞬間、そこそこの覚悟と、これまで幾多の困難を乗り越えてきた自分への自信らしきものが多少はありました。それは4年間にわたる東北での厳しい鉱山事業や、酷寒の中での重労働と人間の食事とは思えない粗食に耐えて来た自信でした。しかし、実際に牢獄に入れられてみると、予想を遥かに超えるその凄惨さを目の当たりにして立ち尽くすしかありませんでした。

当時の常識として、入牢の際には隠し持った金銭を牢名主に差し出さないと半殺しにされる掟があり、表向きは金銭の牢への持ち込みは禁止でしたが、役人は自分への分け前が牢名主から回って来るので見て見ぬ振りを決め込むのが常でした。

そんな知識を事前に得ていた嘉兵衛は胴巻きに百両という大金の小判を隠し持って入牢すると、その全額を牢名主に差し出したのです。 百両は当時でも大金で、目を丸くして驚き喜ぶ牢名主に対してその効き目は絶大でした。嘉兵衛は難なく畳一枚の座所を与えられたばかりか、新入りとしては破格の待遇で歓迎されたのは言うまでもありません。

「地獄の沙汰も金次第」とはよく言ったもので、上納金の大小は生死を分ける最初の大関門だったのです。

牢の大きさは約30坪。そこに定数100人が24時間同居する生活の中、牢名主は10枚の畳を積み上げてその上にあぐらをかいて座り、他に副名主と役付きが12人。その格によって、決まった数枚の畳をそれぞれ重ねて占領していますから、30坪に定員100人の牢では役付き以外の囚人は1畳に8人が割り振られ、終日、肩を寄せて棒のようになって寄り固まっており、衣服も仕送りがない限り単衣一枚しか支給されないなどの状況でした。

もともと少ない食事が役人に横取りされ、100人分のうちの30人分が出入りの商人に払い下げられるなどの小遣い稼ぎに利用される結果、残りの70人分のうちの30人分が役付きや重罪人、顔役などの権利として差っ引かれますから、最後に残った40人分の粗末な食事を一般の囚人70人で分けるという惨劇な日々がそこには存在していたのです。

役付きの囚人のひとりが嘉兵衛に小声で囁いたのは、牢内の死者は全牢合計で1日に4人までと決められていることでした。他の牢の死者も含めて1日あたりの帳尻を合わせる必要があり、数日、放置される者もいるという事で、咄嗟に嘉兵衛が計算したのは、役付き以外の囚人70人はふた月ほどで全て死に絶える筈のところ、牢内の囚人の数は顔こそ代われ、ほぼ一定数をを保っているのは、毎日、出て言ったのと同じ数の新人が入ってくるという事でした。

入牢の初日にこの状況を把握した嘉兵衛はさすがに恐怖を覚えます。自分は百両の賄賂のお蔭で、早々に畳一枚と1日2回の飯にありつけた訳ですが、極寒の鉱山で苦行を強いられ、それを乗り越えてきた経験と体力にいくら自信があっても伝馬町の牢屋敷では一切通用しないという現実を嘉兵衛は突きつけられたのです。

また、自分に対するお沙汰(判決)が「為替売買容疑の仲間とされる2人の外国人が日本に帰って来て全ての事情が明らかになるまで入牢」だった事を思い出した嘉兵衛は、それが意味するものについても大きな恐怖を抱かざるを得ませんでした。つまり、国外逃亡した外国人たちは二度と日本に帰ってくる筈もなく、自分は永遠に外に出る事が出来ない入牢者であるという一層の現実の恐怖が嘉兵衛を襲ったのです。

嘉兵衛の唯一の希望、、それは他の牢屋敷に移れさえすれば幾らかの望みはあるだろうという事だけでした。

しかし、眠れない夜を過ごしながらも、これまでの人生の記憶を綿密に辿り、明日への希望と自らの元気を養う源にしようとのポジティヴさが芽生えるまで、数日しかかからなかった嘉兵衛でした。(続く、、)

Tommy T. Ishiyama